中国高放废物处置事业在短短30余年之间,从跟跑到并行再到部分引领,离不开年轻化、国际范的北山团队。辞去法国副教授职务回国的陈亮、加拿大留学回来的赵星光、瑞士留学回来的马洪素……他们共同推动着中国核事业不断迈向新的高度。(“学习强国”记者刘诗楠)

服务热线:

服务热线:0531 85954564

服务热线:

服务热线:大国底气从“核”来——重走核工业路媒体行活动见闻

2024-10-14来源:“学习强国”学习平台

今年是新中国成立75周年,也是我国第一颗原子弹爆炸成功60周年。近日,“学习强国”记者随“大国底气从‘核’来·重走核工业路”媒体行活动,走访了多个重要核工业基地,近距离了解核工业从无到有、从小到大的发展过程。

精神传承 坚定理想信念

伟大事业孕育伟大精神,伟大精神引领伟大事业。筚路蓝缕,中国核工业即将迎来创建70周年,应运而生的还有“两弹一星”精神,“四个一切”核工业精神,“强核报国、创新奉献”的新时代核工业精神……

原子弹工程是一个庞大的“巨系统”工程,包括科研、设计、制造、生产、试验等环节。“四0四”(现中核四0四有限公司,以下简称“中核四0四”)和“五〇四”厂(现中核兰州铀浓缩有限公司,以下简称“中核兰铀”)是我国核工业重要的创始基地,也是我国“两弹一星”精神的重要发源地。

在中核四0四展览馆内,一台球面车床成了“镇馆之宝”。老一辈核工业建设者原公浦正是用它车出了中国第一颗原子弹的核心部件。在中核兰铀,记者见到了原“五〇四”厂办主任刘晓波。“我能参与五〇四厂的初期建设,并亲手操作提取了第一瓶高浓铀产品,感到无比兴奋、光荣和自豪。”

“中国第一颗原子弹爆炸的女功臣”——王承书院士,曾任核工业理化工程研究院(以下简称核理化院)前身华北六〇五所副所长,以她为代表的第一代核理化院人以国家需要为己任,隐姓埋名、艰苦创业,开展铀同位素分离技术理论研究。1962年初,王承书和其他科学家组成的攻关小组,悄悄来到大西北黄河岸边的“五〇四”厂,先后解决了数百个问题,为我国第一颗原子弹爆炸提供了核心燃料。

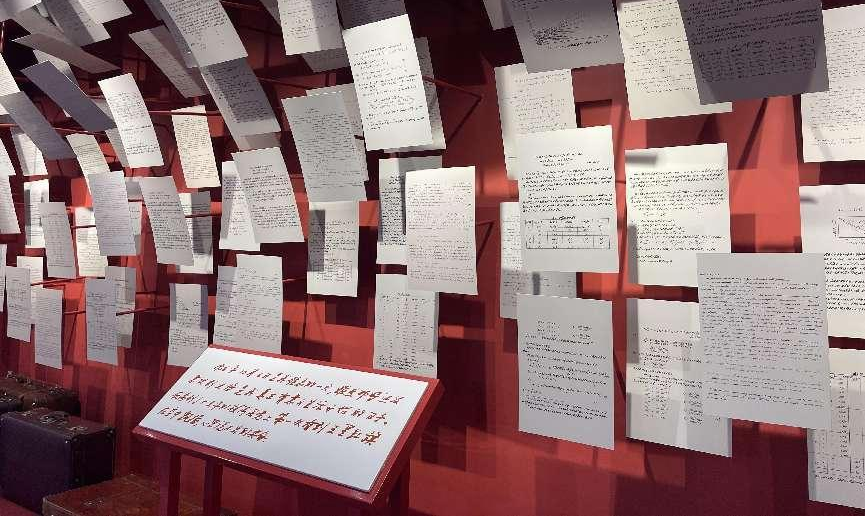

核理化院有一座王承书纪念馆。这里陈列着她字迹工整的手稿、记录回国激动心情的笔记、使用过的手摇计算器和打字机等无声展品,生动地再现了王承书院士突破国外封锁毅然回国,隐姓埋名30余年,一生三次为国转行,用“三次我愿意”精神为我国核事业发展并肩同行的光辉事迹。

王承书纪念馆内展示的王承书院士手稿(复印件)。“学习强国” 刘诗楠 摄

随着核事业的发展,新一代核工业人肩负起了更复杂的任务,比如高放废物的安全处置这一全世界面临的重大难题。“国际上公认的可行方案是找到适宜的地点,建立有效的屏障,将高放废物埋藏起来,以确保在放射性衰变至安全水平之前与生物圈隔离。”中核集团首席科学家、北山地下实验室总设计师王驹介绍,为找到满足“一万年不变”的地质场所,北山团队扎根无人区,以天为被、地为床,四代人坚持奋斗了30余年。这种敢于挑战、勇于攻坚克难的精神力量,以及对事业的忠诚和对祖国的热爱,最终在茫茫戈壁铸就了“北山精神”。

硬核青年 勇担强核使命

时代各有不同,青春一脉相承。核工业发展历程同样是一代代核工业青年践行强核报国使命的伟大征程。

“从2006年成为中核集团与清华大学联合培养的本科生开始,我和核工业的缘分就已经结下了。”中国青年五四奖章获得者、核理化院四所副所长姜磊分享了自己的成长经历:30岁作为项目第一完成人获得省部级科技进步奖一等奖,32岁入选国家级人才计划,33岁破格晋升为所在技术领域最年轻的研究员……在姜磊看来,自己的成长与核理化院“敢于压担、敢于放手、默默关注、适当指导”的工作和研究氛围不无关系。

今年,一批中核集团与清华大学联合培养的定向生加入了核工业事业。北京市优秀毕业生、清华大学毕业生启航奖金获得者董雪正是其中之一。“最近几个月,我在中核四0四的两个分公司开展不同项目的研究,在解决一些项目问题时,我感觉自己的专业所学能够与公司的工程所需紧密结合。”董雪说,这里确实是发挥个人能力的好平台。

无论是在核基础研究领域还是在核医学、核农学、核教育、核电工程设计运行等应用领域,都涌现出了一批专家级的女性领军人物和中青年业务骨干。

全国“五一巾帼标兵”那娟娟,2006年进入中核四0四参加工作。“作为加入四0四的第一批硕士研究生,公司给予了很大的关注和支持。”2018年来,那娟娟一直从事科技研发和科研项目管理工作,作为项目负责人,主持完成了3套NDA标准样品制备,用于不同类型NDA测量装置的刻度和校准,并在国内得到了很好的现场应用,为核材料生产线闭合衡算奠定了技术基础。

2023年10月,核理化院通过自主研发首次获得公斤级丰度99%钼-100同位素,这是我国首次实现钼同位素关键材料自主化供应,标志着我国在高丰度稳定同位素研究领域达到世界领先水平。99%这个数字,就是核理化院稳定同位素技术研发中心主任工程师周红艳带领的检测、转化团队集智攻关的成果,而这个团队女性科研人员比例达70%。“我们的工作就是一个不断试错的过程。”周红艳带领团队进行200多次检测,不断研究优化样品的处理方法,终于取得突破。

俯瞰北山地下实验室国际交流中心。“学习强国” 刘诗楠 摄

中国高放废物处置事业在短短30余年之间,从跟跑到并行再到部分引领,离不开年轻化、国际范的北山团队。辞去法国副教授职务回国的陈亮、加拿大留学回来的赵星光、瑞士留学回来的马洪素……他们共同推动着中国核事业不断迈向新的高度。(“学习强国”记者刘诗楠)